カルロス・ゴーンさんの話

第一条で書いたが、原因をつかんで対策をとるとは、カルロス・ゴーンさんの言葉。

バブルの頃、日産自動車はその当時の高級車セドリックとグロリアの、ワンランク上に、シーマという車を作った。そしたらこれがバカスカ売れて、シーマ現象と称された。で、とても羽振りが良かったが、バブルは崩壊した。経営陣はたぶん、景気なんて上下動がある、しばらく我慢すればまた景気は良くなる、と思ったと思うが、思い切った手を打たず、小手先の改革しかしなかった。だが待っても待っても景気は良くならず、失われた10年とかいって低迷の時代が続いてしまった。積もり積もって累積赤字が2兆円、もうだめだーというところで、ルノーとの資本提携の話がまとまり、送り込まれてきたのが、カルロス・ゴーンさんだった。

ゴーンさんは日本人に出来ない思い切った改革をばっさばっさと断行し、あれだけ青息吐息だった日産自動車を、あっという間に単年度黒字にしてしまい、それから数年で、山のように積みあがっていた2兆もの累積赤字をきれいさっぱり一掃してしまった。

いやー偉いわゴーンさん、偉い!ってぇんでテレビ局が取材に行ってインタビューを取ってきた。私はその放映をテレビで見たのだが、(録画は取っていないから記憶で書く)、ゴーンさんはこう言っていた。

「会社の経営なんて単純なんだ。

問題が発生するんだ。問題が発生したら、原因をつかむんだ。

原因が分かったら、対策をとるんだ。

これだけなんだ」

私の記憶だから、脳内の脚色があるかと思うが、大体こんな意味合いのことを言っていた。

第一条のように、とても単純なのである。

そして、とても難しい。

原因をつかんで対策をとれない人は、どのような管理職振りを見せるか。

1. なにもしない。

放って置いても、いきなり枯れたりしない。

自然と雨が降ったり、日が照ったりするし、日陰で日照が不足なら、日なたのほうに葉を向けたりツルを伸ばしたり、植物のほうで自然にある程度の工夫をするので、管理職がそれに甘えて、見ているだけで、小さなことなら何とかなったりする。

日照りが来たときに、大変なことになる。日照りが来なくても、ちゃんとした果実は望めない。

なぜ何もしないかというと、第一条の推進力が無い、ということのほか、

そもそも問題の存在に気づいていない、という類型もある(これは第六条で述べる)。

あるいは日々の雑務、またはコントールに追われて、マネジメントまで手が届いていない、

または手を伸ばしたところにマネジメントがあるということ自体に気づいていない(これは第五条で述べる)。

2. 愚痴を言う

全く日陰で困っちゃうんだよねー、車も売れないしさー、みたいないことをいって終わり。

これもとても多い。

3. 文句を言う。ハッパをかける。

だめだこんな日陰じゃ、育つもんも育たん、とにかくもっと車を売れ、いい車を開発しろー、といって終わり。

上記2番よりはずっとアクティブでいいが、理由を掘り下げていない。

4. 対処療法に専念する

お金が無いなら、借りてくる。なぜお金が無いのか、どうすればいいか、はあまり考えない。

原因を調査分析するよりも、銀行と交渉することを仕事と勘違いする。

車が売れないなら、原因はともかくとして、人気俳優を呼んで宣伝に力を入れたり、大幅ディスカウントセールなどしたり。

スケジュールが遅延したら、原因には手をつけず、とにかくリスケして先送りするとか、人を投入するとか。

対処療法は、上記1番の「なにもしない」よりは、延命が効くし、延命している間に景気が回復して日が照れば、何とかなったりする希望もないではないが、年貢の納め時が来てしまうこともあるし、何より発展が望めない。

これら4つの類型に嵌ることなく、原因をつかんで対策をとれば、ゴーンさんになれる。

ワインバーグさんの話

ところで、原因をつかんで対策をとるのは、当然目新しい話ではない。

もうちょっと一般化して、昔風に言うと、PDCAサイクルというのがある。

あるいは、ジェラルド・M・ワインバーグさんの、フィードバックモデルとなる。

ワインバーグのシステム思考法 ISBN4-320-02706-X

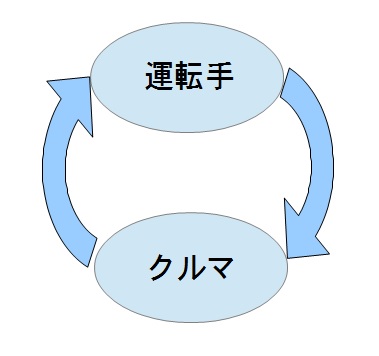

ごく簡略化すると、このような図になる。

上下にタマがあって、矢印が2本ある。

上が上司で下が部下、上がプロジェクトマネージャで下がプロジェクト自体、

などなんでもいいのだが、

例として上が運転手で下がクルマで説明する。

運転手は、加速したいと思う。そこでクルマにアクセルを踏む、という下矢印のアクションをする。

クルマは加速する、という上矢印の反応をする。これを見極めた運転手が、もっと加速したい、とか、そろそろ加速は十分だ、と考えるなどして、車に対する働きかけを調節する。

あるいは、まっすぐな道を進んでいる。車が少-しだけ、右にそれてきたら、運転手は左にわずかにハンドルを切るアクションをする。車が、ちょーっとだけ、左にそれてきたら、運転手は右にかすかにハンドルを切るアクションをする。

このフィードバックループがクルクル回っていると、クルマはまっすぐ進む。

酒酔い運転をすると、左にそれても、なかなか気づかない。ガードレールにこすってはじめて右にハンドルを切る。あるいは右にそれて、センターラインを超えそうになって、対向車にクラクションを鳴らされてはじめて、左に。つまり、フィードバックループがゆっくり回ると、車は蛇行運転をする。

居眠りすると、フィードバックループは止まって、事故が起こる。

従って、ちゃんとしたマネージャは、フィードバックループを適切な速度でくるくる回す。

なにもしない、愚痴を言って終り、はループが回っていない。

ハッパや対処療法は、ループは回っているがまわし方の問題となろう。

原因をつかんで対策をとることをはじめとするフィードバックループを、

思い出さないといけない瞬間に思い出して回す推進力を発揮する、

これで世のマネージャ上位10%はかたい。