縦と横に幅を持たせる

第五条で述べたように、

もし管理職が、判断を間違ったら、存在価値など無い。

だからマネージャは、判断を正確にせねばならない。

判断を正確にするには、判断材料を集める必要がある。

どんなに少なくとも、判断材料は2つあるはずである。

それはメリットとデメリット(AdvantageとDisadvantage)。

これを両天秤のお皿に載せる。

2つでは心もとないので、いくつも判断材料を集めて、2つのお皿のどちらかに載せ、

どっちが重いか、よく斟酌する。トレードオフというものである。

ところがマネージャの中には、ある案を考えるとき、

メリットしか見えないでその案に飛びついてしまう人や、

デメリットしか見えないでその案を却下してしまう人がいる。

Meetingの席で討論するときは、この両方のお皿に言及するようにしよう。

あるいはMeetingの他の出席者が、片方のお皿ばかりを強調して述べる場合は、もう片方のお皿はどうか、と言って思い出させてあげる。

何か判断をするときは、この両天秤を思い浮かべたり、「メリット」「デメリット」と書いた表のようなものを思い浮かべる、または実際にそういう表を作ってみる。

Meetingの席上ではそのような表をホワイトボードに書き出してみる。

表の横軸(カラム)はメリット・デメリットだとすると、縦軸(行)は、案、となる。

どんなに少なくとも、2つの案を考える。3つが理想。本命・対抗・穴、みたいな。4つ以上だと少し多い気がする。

そしてその案それぞれに対して、メリット・デメリットを書き出す。

デメリットについては、それを我慢して受け入れざるを得ない場合もあるが、たいていは少しでもそのデメリットを抑える手段を考えられるはず。

そうして判断材料がそろったら、どの案で行くかを決定する。

1つの案しか俎上に載っていないのに、「おっ良いね、それいこ」などと言ってしまうマネージャがいる。

こういうアクションは、即断即決というよりは、杜撰というべきだ。

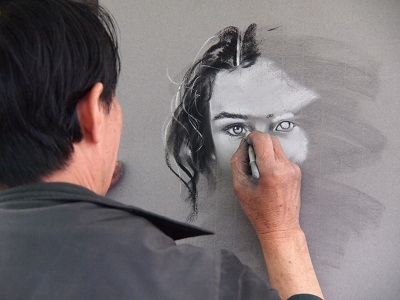

絵描きの方法

案は複数、それらのメリットデメリットを勘案。

これを実現するには、絵描き・イラストレーター・漫画家、のやっている方法を参考にする。

絵というものは、左右バランスよく描けた、と思っても、それを左右反転すると、アンバランスさが見えてくる。

薄い紙に描いた場合は、裏返して、光に透かして見る。

壁画みたいに、裏から透かせない場合は、鏡に映して見る。

そうすると、ちょっとした左右の眉の傾き、目の大きさ、唇の位置、それらのアンバランスが強調されて、ぜんぜんズレている、と認識できる。

これを論理の世界に当てはめて応用する。

誰かがメリットをいったら、裏返して、その逆を考えてみよう。左右反転すればデメリット。上下反転なら案1と案2の比較。

たまに、こんなことを言う人がいる。

「案1はAAAという利点があるからこれで行きましょう。案2なんてBBBというデメリットがあるしダメです」

でも裏返して考えると、実は案2でもAAAというメリットがあり、案1にもBBBというデメリットがあって、さほど変わらない、という場合がある。

しかしこれを弁が立つ人が発言すると、案1こそ正解かと思ってしまう人も多い。

判断を正確にしようと思えば、論理を裏返してみるのはお奨めである。